在東海縣城區西南約16公里的安峰山上,有一座松柏蒼翠、莊重肅穆的烈士陵園——安峰山烈士陵園。這里,矗立著安峰山事件烈士紀念塔,安息著在此次事件中犧牲的革命烈士。走進陵園內的革命歷史紀念館,大量的圖片和實物讓那段崢嶸歲月在我們眼前層層鋪開……

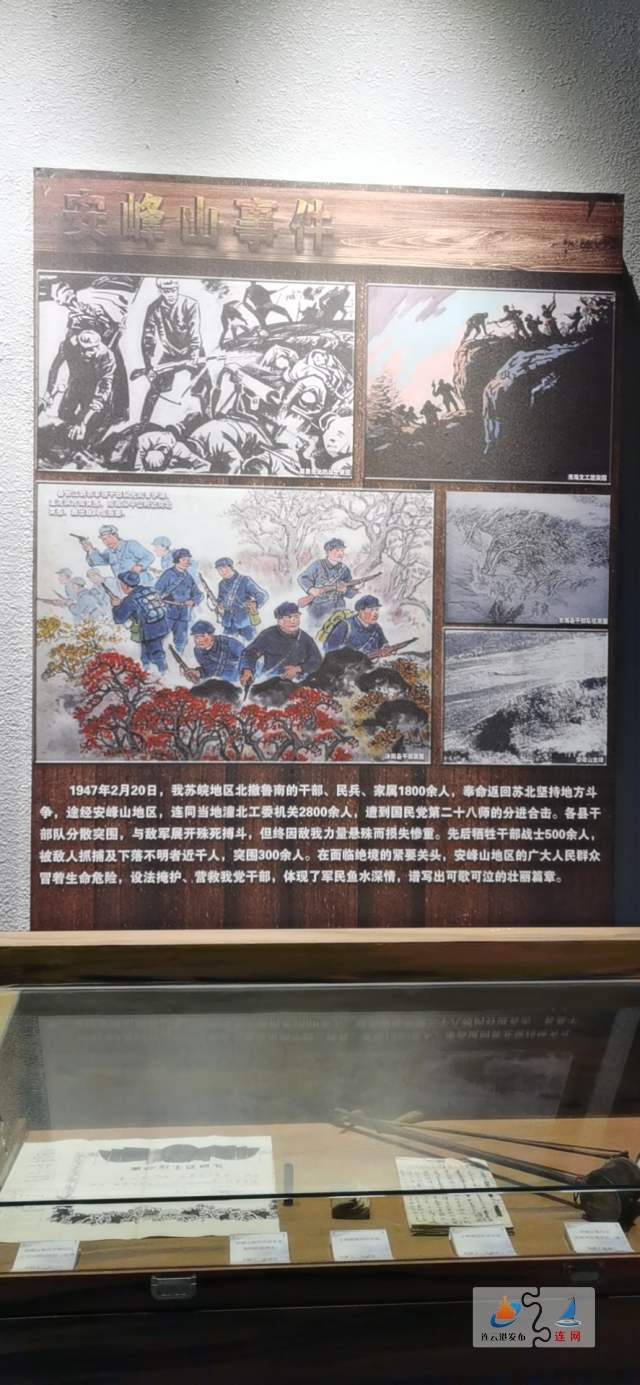

1947年2月20日,我北撤干部隊伍2500多人,在返回蘇北堅持地方斗爭途中,到達沭陽縣安峰山(1953年11月,安峰山劃入東海縣)休息時,遭到國民黨軍隊包圍,損失慘重,犧牲干部戰士400余人,近千人被俘或失蹤,400余支槍支損失,許多重要文件丟失。這就是歷史上震驚全國的安峰山事件。中共華中局和淮海區黨委指出:安峰山事件是繼皖南事變后,我黨地方組織和武裝又一次遭到重大損失的事件。

戰略要地 國民黨早有覬覦之心

1947年1月10日,國民黨軍第28師進駐沭城,不斷向四周“清剿”,瘋狂燒殺搶掠。安峰山一帶自抗日戰爭以來,就是蘇魯交通要道。形勢惡化之后,仍有華中和山東干部往來其間,東海、潼北工委及武裝也在這里活動。因此,國民黨軍第28師視其為心腹之患,早有出兵合擊的圖謀。

當時,蘇皖六分區大批干部群眾北移山東后,華中六地委成立以邵幼和為主任的“后方辦事處”(簡稱“后辦”),負責安排北撤干部。不久,又成立以羅清渠為主任的“淮海區駐魯前方辦事處”(簡稱“前辦”),負責將老弱幼女及一些非戰斗人員送往“后辦”安排,并將能堅持斗爭的干部加以整頓,護送回原地堅持斗爭。1947年1月底,為盡快恢復并加強六分區各縣的工作,蘇皖六專署專員吳覺指示“前辦”主任羅清渠,限定20天內將能回去堅持斗爭的干部全部護送南下。

然而,羅清渠接到吳覺的指示后,并沒有及時提交“前辦”黨總支討論,耽誤了幾天,也錯過了趁華野2縱消滅郝鵬舉時向路南轉移的有利時機。緊接著,蘇皖邊區政府也再次催促六分區干部分批回原地堅持敵后斗爭。于是,羅清渠在沒有和路南的潼陽、東海兩縣堅持原地斗爭的同志取得聯系,也沒有大部隊武裝護送,又沒有嚴密的統一組織和保密措施的情況下,將路南各縣北撤干部分兩批,浩浩蕩蕩向路南轉移。一路上人喊馬叫,將南下動向完全暴露在敵人耳目之下,給正在蠢蠢欲動的敵第28師以可乘之機。

當時駐守沭陽的國民黨軍隊是整編28師,計9000多人,且配有許多美式重型武器。少將師長李良榮非常狡猾,他從各地反饋的情報來分析,安峰山一帶情況異常,初時認為是潛伏一支華野部隊,后來經偵察人員報告,在安峰山聚集的是南下共產黨地方干部大隊。于是在2月19日中午,李良榮在沭陽縣城召開軍政聯席會議,擬定分3路合擊安峰山我黨地方干部大隊的計劃。

“自2月18日起,北撤的隊伍分批陸續到達沭陽境內的安峰山。到20日凌晨,安峰山周圍村莊集中了南下干部2500余人。”東海縣革命歷史紀念館講解員單慧芹介紹,從2月19日晚開始,敵第28師傾巢而動,對安峰兩側進行鉗形包圍。

強敵重重包圍 我部突圍損失慘重

2月20日晨,正是黎明前最黑暗的時刻,敵人正式發起了攻擊。國民黨第28師及其地方武裝采取鉗形包圍、分進合擊的方式,對我南返人員進行合圍。其中,東路敵人從馬圩、許洪、郄莊向安峰山包抄;西路敵人向陳集,然后轉向周莊、王莊等處包抄,將安峰山團團圍住。此時,我方共有兩千余人處于敵包圍中。

當山上哨兵發現敵情時,敵人已接近南下隊伍駐地,哨兵立即鳴槍報警。正在熟睡的各分隊人員毫無思想準備,一時驚慌失措,頓時大亂。由于敵情不明,與大隊相互聯絡不上,各縣干部只得自行組織反擊和突圍。

“在當時,敵軍一步步收緊包圍圈,將各縣分隊切割圍剿。緊急之中,潼陽縣長(抗日戰爭時沭陽的地方區劃,后撤銷并入沭陽縣)江劍農鎮靜自若,遇事不慌,冒著敵人猛烈火力,指揮人員竭力抵抗,率隊沖破重重包圍,占據有利山頭。經過激烈戰斗,最終從牛山附近向路北突圍成功,損失較小。”單慧芹講解道。

宿北縣干部隊警惕性較高,一聽到槍聲,他們迅速把人員全部拉到安峰山上,該武裝連在王樹林的指揮下與敵人展開激戰,將大批敵人吸引過來,從而使宿北干部隊和其他干部隊得以沖出敵人重圍。但是,由于敵我力量懸殊太大,這個武裝連大部壯烈犧牲。

軍分區十旅某連在明白自己闖入敵人包圍中心時,立即采取應變緊急措施,在副營長的率領下,迅速搶占安峰山有利地形,與敵人展開了殊死搏斗,打死打傷大批敵人,牽制了敵人很多力量,從而有力地支援了各縣干部隊的勝利突圍。這支一百余人的英雄武裝,除十多人突圍外,絕大部分犧牲在安峰山上。

據史料記載,灌云縣干部隊40多人,在突圍中鉆進敵人口袋,傷亡損失慘重,負責人趙明、陳儒柱當場被俘,并丟失大批槍支和文件。文教科干部朱克帶領剩下十余人奮勇沖出,成功脫險。東海縣干部隊在組織部副部長趙立人率領下,充分利用熟悉地形的有利條件,搶登安峰山山頭,從敵人包圍空隙中安全沖出。

在此次事件中,受困人員會同華東野戰軍第35旅加強連官兵同仇敵愾、浴血奮戰、多次突圍,終因寡不敵眾,六分區工會副會長王元興等400余人壯烈犧牲。

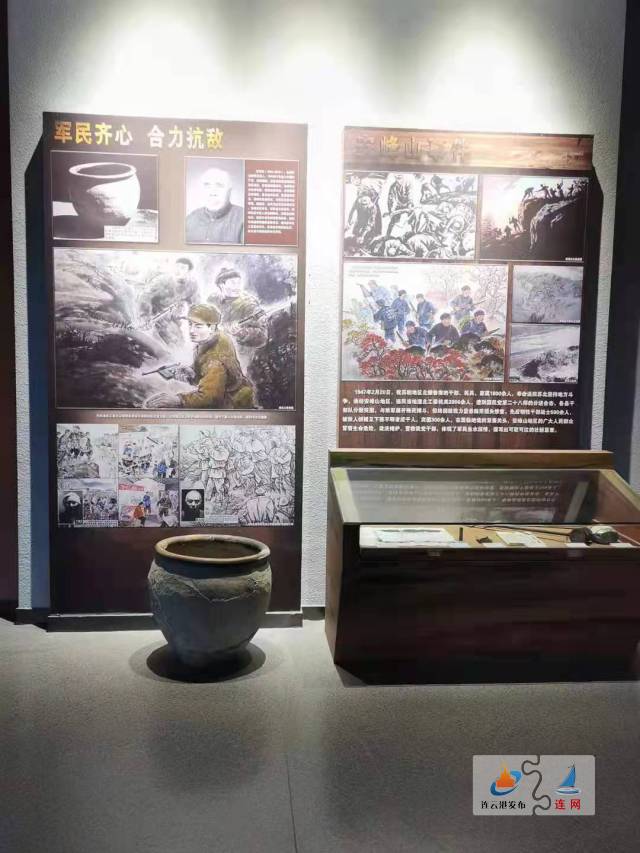

生死搭救 軍民魚水一家親

“青山有幸埋忠骨,翠柏無聲思忠魂。”在安峰山烈士陵園內,長眠著400多名在安峰山事件中壯烈犧牲的英雄。面對數倍于自己的敵人,他們毫不畏懼、奮力突圍、與敵軍展開殊死搏斗。在緊要關頭,安峰山地區的廣大人民群眾,設法掩護、營救干部戰士,譜寫了可歌可泣的壯麗詩篇。據估計,被當地群眾掩護下來的干部約有三四百人,為六分區各縣保護了一批干部。

在安峰山被敵合擊之后,國民黨軍如狼似虎,四處搜捕突圍人員。在這生死攸關的緊急情況下,安峰山周圍群眾紛紛營救我黨干部。有的把傷員藏在自家的山芋窖里;有的連夜躲過敵人的崗哨,把干部送到比較安全的村莊;有的老人把青年干部認作自己的兒子、閨女;有的婦女把被打散的干部認作自己的丈夫,有的甚至借辦婚喪事,掩護失散的干部……因敵人搞突然合擊,地方“還鄉團”還未來得及配合行動,敵軍對這一帶人地生疏,容易對付,群眾的掩護措施都比較奏效。

在東海縣革命歷史紀念館,一口小土缸就是當時那段歷史的見證。解放后曾擔任沭陽縣桑墟鎮黨委副書記的馮佃成就在這口土缸旁躲避了三天兩夜后成功脫險。

1947年,馮佃成時任沙河區區委委員(對外稱指導員),農歷正月三十上午10時左右,躲到山南揚圩劉偉寶家,當時敵人已經進村,相距不到百米。時間緊迫,劉偉寶妻子劉馮氏將馮佃成藏入堂屋里間西北角的缸中,因缸小被撐壞,他只能蜷曲在缸旁,缸上放著高梁稈做的鍋蓋,鍋蓋上面放一只木箱,邊上用破衣服等雜物圍擋,前面用一小米斗遮擋,剛藏好,敵人便進到屋內。“劉家有3間堂屋,西頭兩間是外間,里間沒有窗戶,非常昏暗,一間小西屋是廚房,敵人一個重機槍班十幾個人住在外間,兩次到里間搜查,一次將前面的小米斗拿開,一次想拖木箱,劉馮氏沉著應對,主動將木箱打開讓敵人查看,都是些零亂雜物,敵人見狀便作罷。”馮樹模不止一次聽父親馮佃成講起過去那段難忘的經歷。在當時,馮佃成想咳嗽就吃泥土止咳,劉馮氏就抱著兩周歲的兒子劉士侃一直守護在里間。馮佃成睡著時會打鼾,劉馮氏就擰兒子讓他哭喊,一方面驚醒馮佃成,一方面掩蓋馮佃成的鼾聲。就這樣堅持了3天,馮佃成后轉移到新莊(現在更名為新順河村),在先人馮振華的墳頭,有一個獾刨的洞,馮佃成將它擴大后藏入墳中,從而躲過了敵人的搜捕。

銘記革命歷史 傳承紅色基因

1994年,東海縣委、縣政府倡導東海人民捐款382萬元,在陵園軸線制高點修筑了“安峰山事件烈士紀念塔”。塔身正面是李一氓題寫的“安峰山事件烈士紀念塔”10個貼金大字;塔座兩側為青松花環浮雕;塔座陰面標注紀念塔的奠基與落成時間;塔座陽面鐫刻著中共東海縣委署名的碑文。

“紀念塔高19.472米,之所以設計這個高度,就是為了紀念1947年2月發生的安峰山事件。”東海縣安峰鎮黨委宣傳委員趙小新說,“如今,安峰山事件已經過去七十多年了,但在事件發生后,安峰人民冒著生命危險保護革命干部的壯舉仍時刻激勵著我們。踏進新時代,我們要始終秉持初心,牢記使命,為革命老區可敬可愛的人民謀幸福、謀發展,貢獻自己的光和熱。”

“劉馮氏一家用生命保護了我父親,我們全家對此都非常感激,并始終銘記在心。”1993年,馮佃成去世。每年清明,馮樹模都會來到安峰山烈士陵園,祭奠與自己的父輩共同戰斗犧牲在這片土地上的烈士們。他說:“我們要以英烈為榜樣,繼承和發揚先輩的革命精神,傳承紅色基因,努力工作,用實際行動告慰革命先烈。”

前不久,為了推動黨史學習教育走深走實,市人社局社保中心黨總支組織全體黨員來到安峰山烈士陵園,開展“點亮紅色地圖,賡續紅色基因”主題黨日活動。在安峰山事件烈士紀念塔前,全體黨員干部肅立默哀、鞠躬悼念,表達崇高敬意和緬懷之情。大家紛紛表示,安峰山英烈和當地群眾的偉大人生實踐昭示著,人只有獻身于社會,才能在短暫的生命歷程中獲得有意義的人生價值。

“那些犧牲的革命先烈,就安眠在我們腳下這塊紅色土地,他們見證了東海薪火相傳的革命歷程,見證了東海翻天覆地的巨大變化。可以說,在建立和建設新中國的非凡奮斗歷程中,一代又一代東海人頑強拼搏、不懈奮斗,涌現出一大批視死如歸的革命烈士、一大批頑強奮斗的英雄人物、一大批忘我奉獻的先進模范,構筑起了124萬東海人民強大的精神豐碑,為我們建設‘強富美高’幸福東海提供了豐厚的歷史滋養。”今年4月初,東海縣委理論學習中心組(擴大)現場學習會暨清明祭掃活動就在安峰山烈士陵園舉行,東海縣縣委書記宋波表示:“我們在這里紀念和緬懷革命先烈,就是要把這種深切的懷念和崇敬之情,升華為‘不忘初心、牢記使命’的精神追求,更加擔當作為、務實奮進,全面開啟建設社會主義現代化新征程,堅決扛起‘爭當表率、爭做示范、走在前列’新使命,奮力開創‘高質發展、后發先至’新境界,在‘強富美高’幸福東海建設中奮勇爭先、再立新功。”(肖婷婷 史贄仁)

總值班: 吳弋 劉昆 編輯: 馬靜靜

來源: 連云港發布