上一講說到,劉少奇一行越過敵人層層封鎖線,于1942年4月10日經(jīng)蘇魯交通線,安全到達山東抗日根據(jù)地指揮部——現(xiàn)在的東海縣西朱范村,開始了長達100多天的緊張工作。那么,在西朱范這個偏僻的小村里,劉少奇是如何不負重托,力挽狂瀾,開創(chuàng)山東抗日新局面的呢?

踐行初心

請看東海黨史故事100講

劉少奇在西朱范村

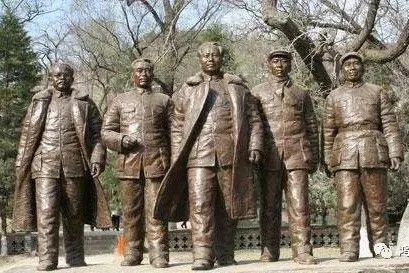

在延安楊家?guī)X的一間窯洞里,至今懸掛著一幅劉少奇與羅榮桓等領導1942年的合影,見證著他們在西朱范村攜手抗戰(zhàn)的崢嶸歲月。

西朱范村位于沂蒙山區(qū)南部的邊沿,當時是中共山東分局、八路軍115師和山東縱隊司令部的駐地,成為山東抗日根據(jù)地的指揮中心。劉少奇同志到了我們村,就住在王家大院的三間花房里,堂屋用來公用,右邊一間是他的臥室,用兩塊門板做床,用包袱里換洗的衣服當枕頭,左邊的一間房子由警衛(wèi)員住,隨行人員有的住西朱范村,還有的住在附近的小灣村和半路村。

1941年3月至1942年初,日軍在華北連續(xù)瘋狂掃蕩,實行殘酷的“三光”政策,加上部分地區(qū)嚴重災荒。在敵頑夾擊和天災頻繁的情況下,山東抗日根據(jù)地面積逐漸縮小,處境極端困難。在這種惡劣環(huán)境下,山東分局、八路軍115師和山東縱隊主要領導人對反掃蕩策略和群眾工作等問題產(chǎn)生了嚴重分歧,思想難以統(tǒng)一。

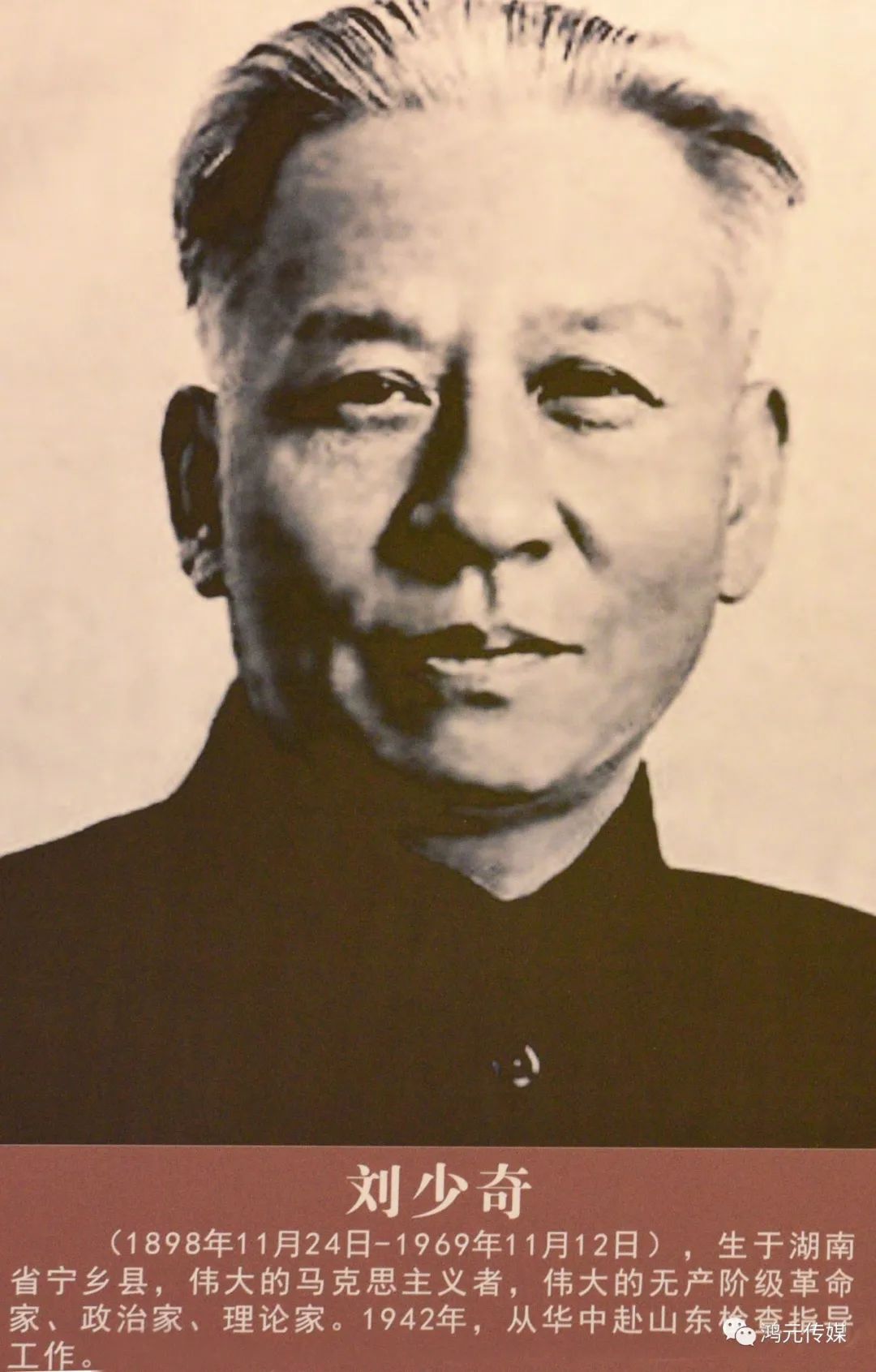

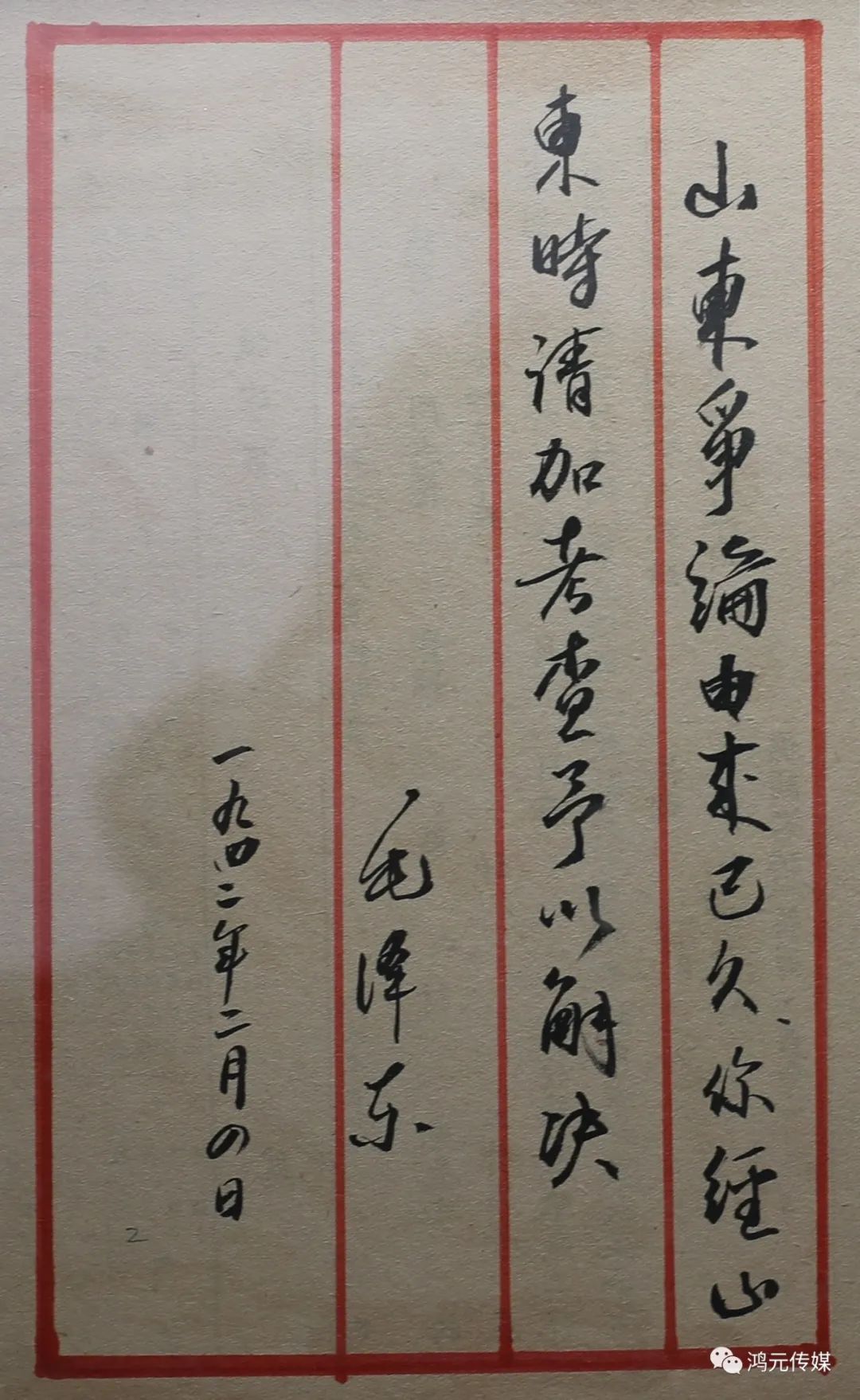

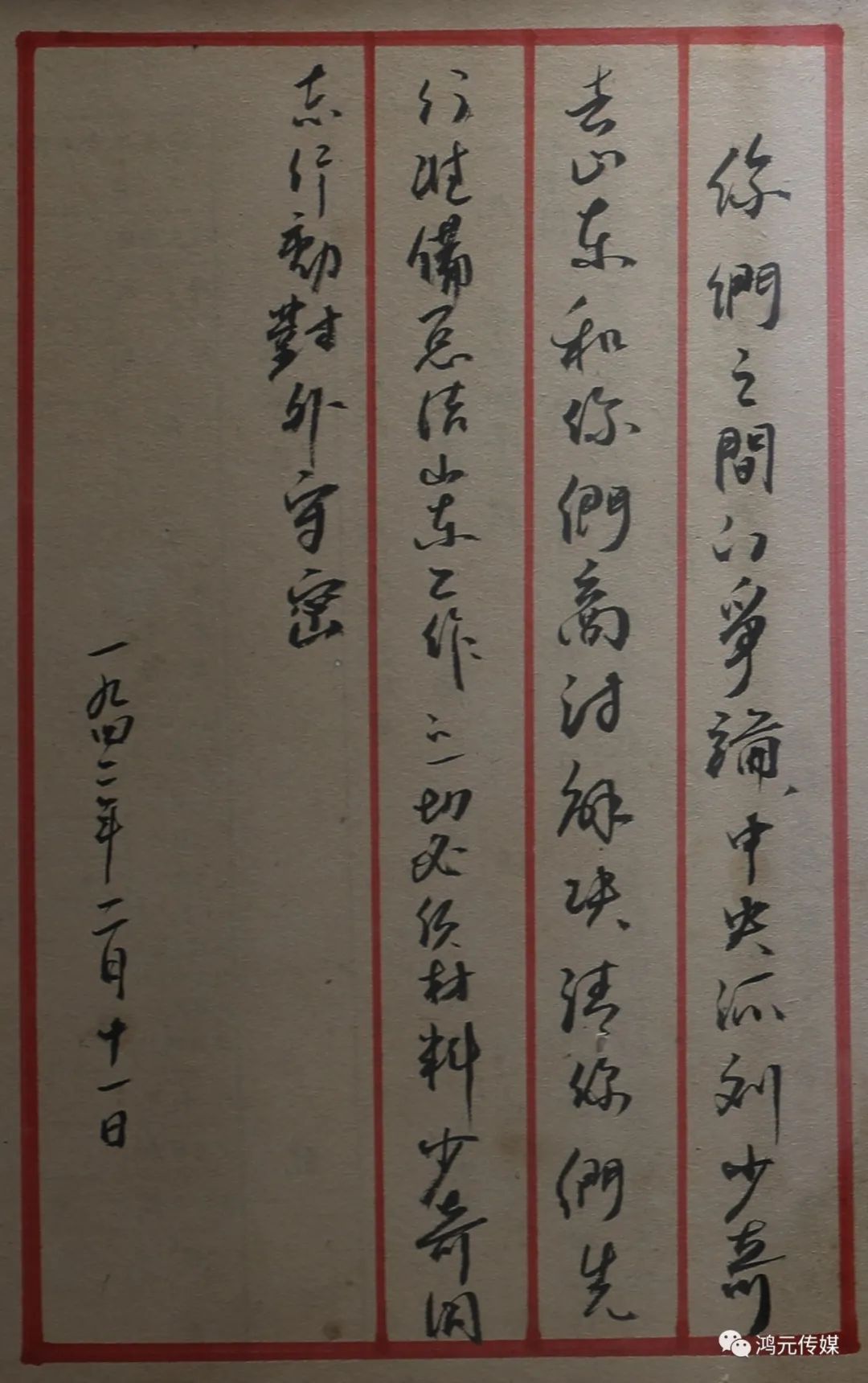

1942年,毛澤東電告時任新四軍政委和華中局書記的劉少奇:“目前山東工作處在比以前更加艱苦的階段,……特別是高級領導同志間存在互相不滿與極不團結現(xiàn)象。”“你經(jīng)山東時請加考查予以解決。”毛澤東同時致電山東領導人朱瑞、陳光、羅榮桓:“你們之間的爭論,中央派少奇去山東和你們商討解決。”

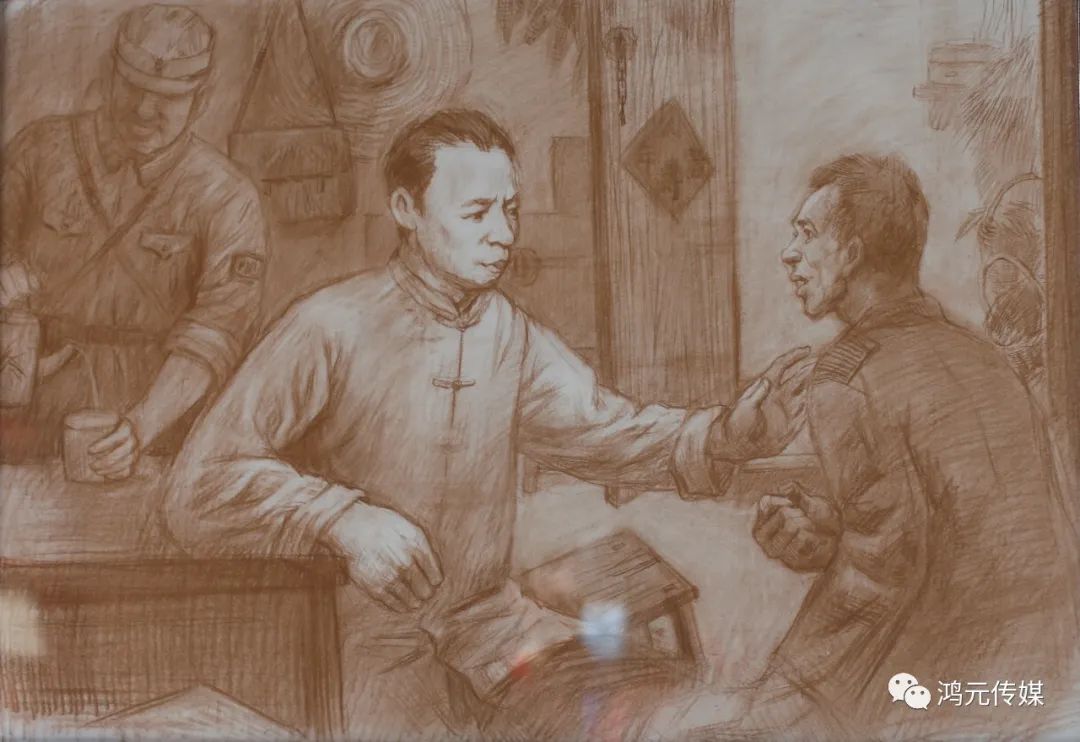

劉少奇帶著囑托,一進村就開始緊張的工作。他先后和山東分局書記朱瑞談話3 天,和115師代理師長陳光、政委羅榮桓談了1天1夜,和山東縱隊政委黎玉談了1天,他用樸實的話語,引導大家以抗戰(zhàn)大局和人民利益為重,開展批評和自我批評,大家感到無比親切,產(chǎn)生了良好效果。經(jīng)過半個多月深入交流和耐心細致的思想工作,劉少奇統(tǒng)一了山東地區(qū)黨政軍領導對抗日形勢的看法,并站在全局的高度提出了指導性意見。

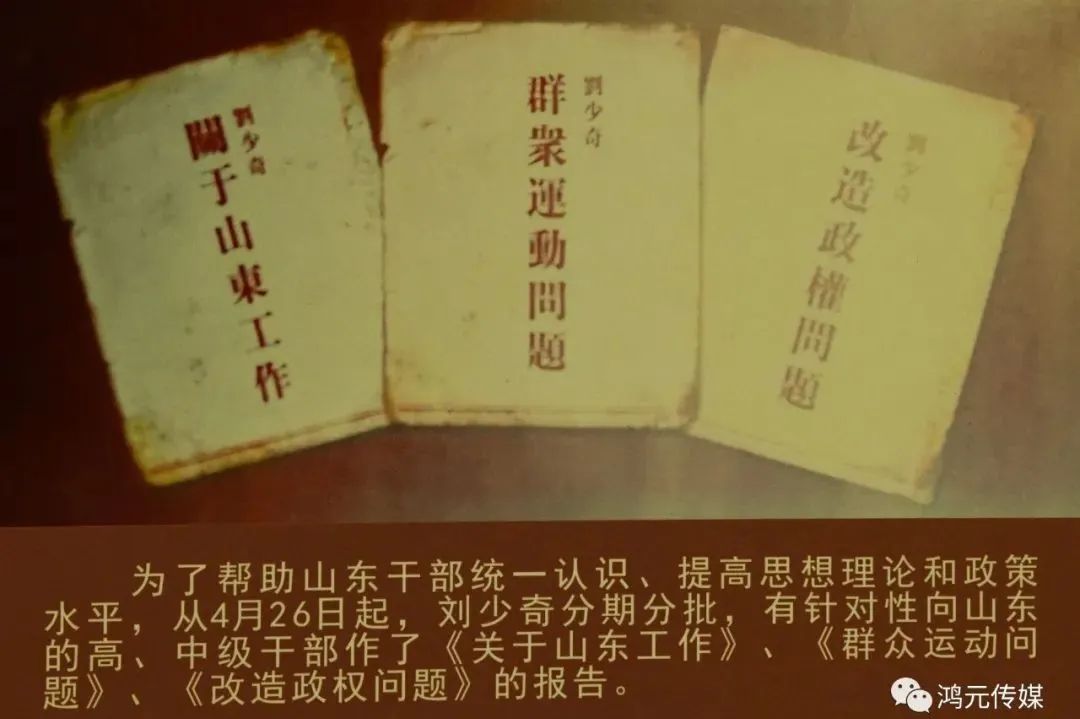

1942年4月25日至29日,劉少奇主持召開山東分局擴大會議,濱海區(qū)縣團級以上領導干部參加了會議。在會上,劉少奇高屋建瓴地提出三項工作任務。第一,要粉碎敵人的掃蕩,并開展敵偽工作,向敵占區(qū)發(fā)展;第二,要擊潰頑固派對我們的進攻,加強友軍工作,進行統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;第三,要組織群眾,發(fā)展群眾武裝,加強軍區(qū)工作和改造政權工作。

與此同時,為解決毛澤東所說的“領導骨干”問題,劉少奇決定:一是建立有力的政治軍事統(tǒng)一領導中心,一切領導集中于山東分局,下設軍政委員會;二是八路軍一一五師師部、山東縱隊司令部及山東分局合并辦公,直屬隊從萬余人縮減到3500人;三是山東縱隊一旅撥歸一一五師建制,膠東五旅成為機動部隊,將來亦撥歸一一五師;四是山東分局朱瑞和黎玉均駐一一五師師部,與陳光、羅榮桓一起辦公,羅榮桓任中共山東分局書記。徹底解決三個機關各司其責,權力分散,關鍵時刻難以統(tǒng)一的問題。

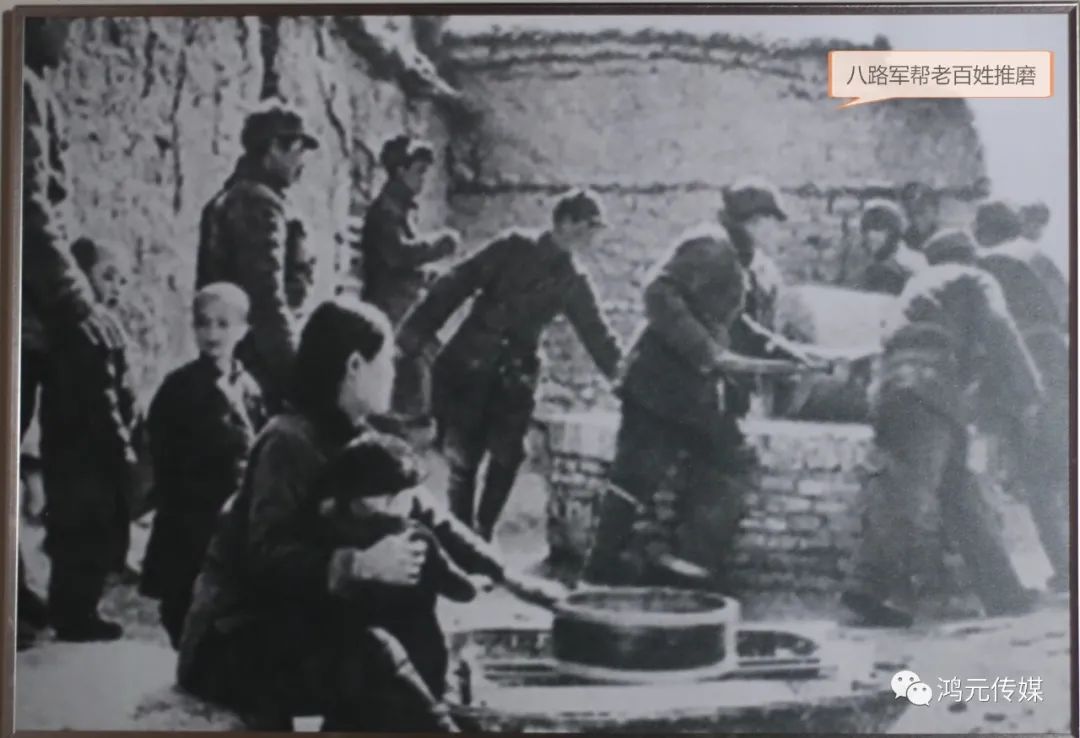

劉少奇同志對群眾運動有著豐富的工作經(jīng)驗。他經(jīng)常穿一身粗布便衣,走村訪戶。先后到贛榆縣的大樹、臨沭縣的夏莊、東盤以及北辰等村,大家都叫他“老胡”。“老胡”問村民最多的是:“你們村里有農(nóng)救會嗎?老鄉(xiāng)是不是都參加了?減租減息減得怎么樣啦?”

針對山東地區(qū)群眾工作比較薄弱問題,劉少奇專門作了《群眾運動問題》報告。明確提出“在當前,減租減息就是山東的中心工作,所有工作都要圍繞這一中心來做。要全黨來抓,黨政軍民各方面干部都來抓”的方針,得到干部群眾的積極響應。大家感到“方向明確了”“工作有辦法了”。

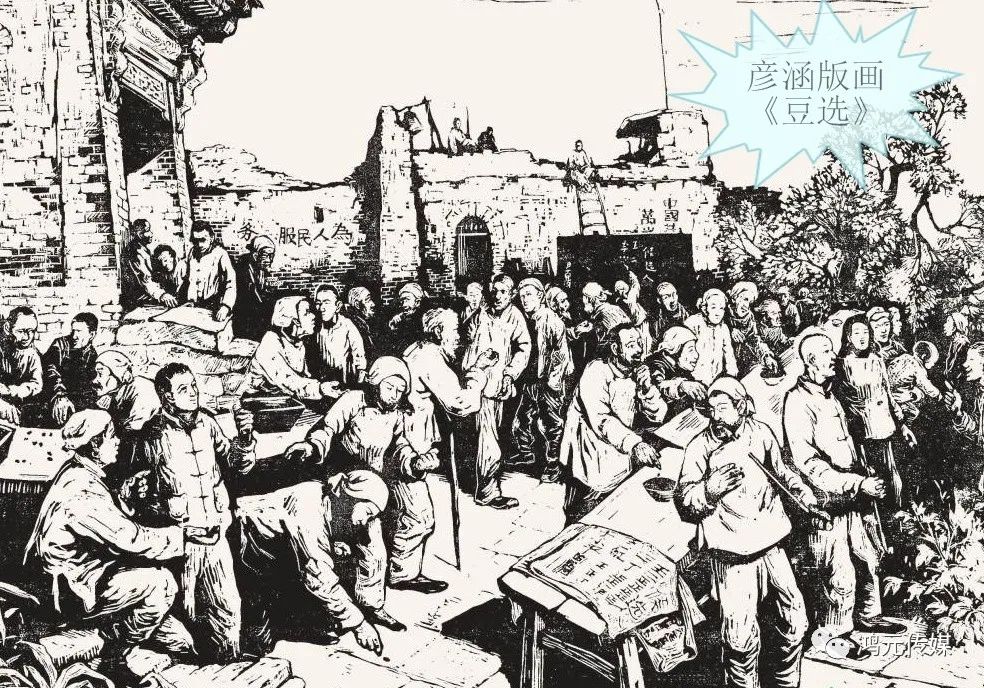

從5月開始,山東分局抽調(diào)300 名干部組成工作團,按照劉少奇 “中心突破”的指示,用典型引路,以莒南、臨沭為中心縣,在9個中心區(qū)、30個中心村、120多個外圍村廣泛開展雙減增資的群眾運動,很快掀起了雙減增資的熱潮。至6月底,僅濱海根據(jù)地一個縣,進行“雙減”的村子就達44個,增資人數(shù)1.3萬人,增糧9.1萬斤,減租1191 戶,減租土地1.1萬畝。根據(jù)地的群眾運動紅紅火火地發(fā)展起來了,黨組織借機大力推進民主政權建設,根據(jù)地抗日實力得到空前加強。

劉少奇在西朱范村,雖然只有短短的100天,但他以一個革命家的卓越才能,帶領山東軍民走出困境,打開了山東地區(qū)抗日斗爭的新局面,圓滿完成了中央和毛澤東所托付的重任。

7月下旬,劉少奇化名許行仁,經(jīng)魯南、魯西前往延安。并于1943年3月,擔任中共中央書記處書記、中央軍委副主席,踏上領導全國革命斗爭的新征程。而他在西朱范村與山東黨政軍領導同志的合影也成為楊家?guī)X窯洞里的永久紀念。

現(xiàn)在的西朱范人,沒有忘記這段歷史,他們在村部建起了劉少奇紀念室,一張張圖片、一個個場景,無不記述著劉少奇同志在西朱范村指揮革命的豐功偉績,也激勵著全村人民,在黨的領導下,發(fā)揚革命傳統(tǒng),大力發(fā)展經(jīng)濟,快步走在致富奔小康的路上。

總 監(jiān) 制 陳 芳

監(jiān) 制 劉再軍 王正斌

策 劃 張守忠

撰 稿 康憲利

編 導 胡傳祥

制 片 劉再軍

審 核 張守忠

主 持 劉 穎

解 說 蘇 輝

攝 像 江 平 胡洪源

剪 輯 劉蘇輝 江 平

音 樂 朱敬娜

美 工 胡洪源

燈 光 王 波

劇 務 陳百靈

鳴 謝

中共連云港市黨史工作辦公室

連云港市革命紀念館

東海縣退役軍人事務局

中共石梁河鎮(zhèn)黨委

石梁河鎮(zhèn)人民政府

中共贛榆區(qū)黨史工作辦公室

聯(lián)合攝制

中共東海縣委宣傳部

中共東海縣委黨史工作辦公室

連云港鴻元文化傳媒有限公司

出 品

中共東海縣委黨史工作辦公室

二O二一年十二月

總值班: 吳弋 曹銀生 編輯: 張藝雯

來源: 連云港發(fā)布